八仙山森林之開發,始於日治時期大正3年(西元1914年,民國3年)。由日據總督府殖產局指令阿里山作業所先行調查測量,當時計畫伐區,林相優美,產高級紅檜、扁柏、肖楠等針葉樹一級木,二級木有鐵杉、冷杉、松類甚多,闊葉樹則有烏心石、樟樹、楠木等,分佈在較低地區,材質優良。 八仙山森林之開發,始於日治時期大正3年(西元1914年,民國3年)。由日據總督府殖產局指令阿里山作業所先行調查測量,當時計畫伐區,林相優美,產高級紅檜、扁柏、肖楠等針葉樹一級木,二級木有鐵杉、冷杉、松類甚多,闊葉樹則有烏心石、樟樹、楠木等,分佈在較低地區,材質優良。

大正4年(西元1915年,民國4年),總督府下專設營林局,八仙山事業區之經營,遂脫離阿里山作業所而直隸於營林局。大正5年(西元1916,民國5年)冬,營林局於佳保臺設置八仙山出張所。大正9年(西元1920年,民國9年)營林局降格為營林所,大正15年(西元1926年,民國15年)八仙山出張所改為營林所台中出張所,佳保臺出張所改設八仙山派出所。 大正4年(西元1915年,民國4年),總督府下專設營林局,八仙山事業區之經營,遂脫離阿里山作業所而直隸於營林局。大正5年(西元1916,民國5年)冬,營林局於佳保臺設置八仙山出張所。大正9年(西元1920年,民國9年)營林局降格為營林所,大正15年(西元1926年,民國15年)八仙山出張所改為營林所台中出張所,佳保臺出張所改設八仙山派出所。

昭和17年(西元1942年,民國31年),日軍因太平洋戰爭而將八仙山伐木事業移轉與臺灣拓殖株式會社,成為官商合營,八仙山派出所則改稱該會社八仙山伐木事務所。 大正4年(西元1915年,民國4年),八仙山脫離阿里山作業所後,開始計畫伐木,因鑑於阿里山森林運材之鐵路,經常為颱風雨季沖毀,乃採改進政策。在未大量開發前,伐木全用人工方法,集材方面,利用天然地形,以人工集運。

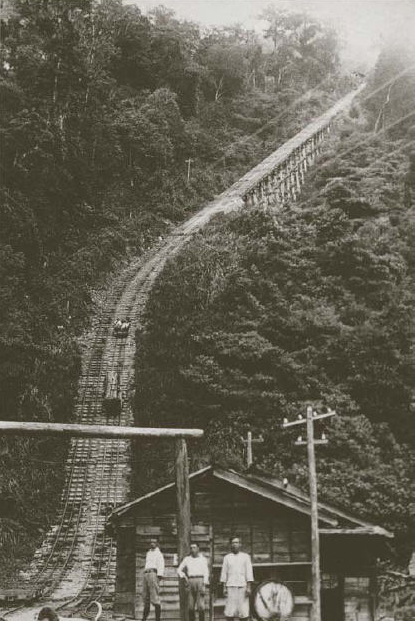

大正6年(西元1917年,民國6年),因感人工運材之艱辛,費用耗損鉅大,乃在山腹建輕便軌道與伏地索道,後因原住民抵制,工程一度停止。大正11年(西元1922年,民國11年),原住民屈服於日人之鎮壓,築路工程乃得繼續進行。在山地首先建設斜面軌道,亦稱伏地索道。

昭和13年(西元1938年,民國27年)舊八仙山伐運結束,獲准至新山開發,先建十文溪第一及第二索道,2年後建馬崙線輕便線及十文溪上部等軌路,至此,全部運材系統乃告完成。

自大正4年(西元1915年,民國4年)木材生產開始,至民國34年台灣光復,總計砍伐面積3,622公頃,伐木材積1,150,233立方公尺。

|